方姓起名大全女孩名字大全(方姓起名大全女孩名字大全四个字)

- 名字大全

- 2024-07-15

- 121

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于方姓起名大全女孩名字大全的问题,于是小编就整理了3个相关介绍方姓起名大全女孩名字大全的解答,让我们一起看看吧。

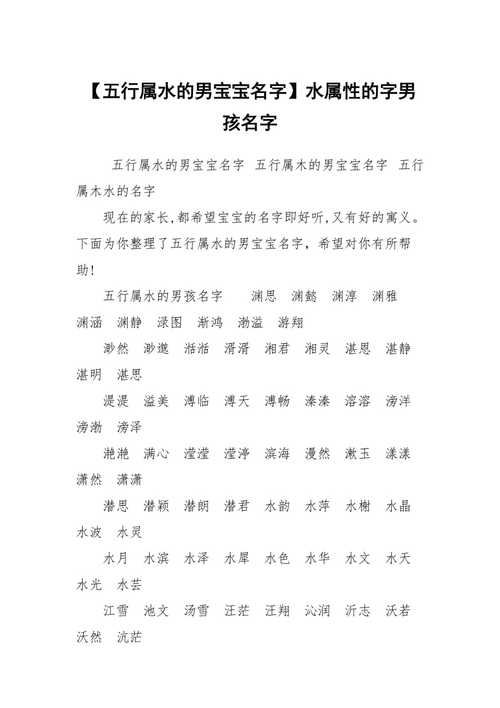

给姓方的女孩子起名?

方梦柏 方佑怡 方思欣 方沛玲 方瑾萱 方茹雪 方煜婷 方佳雪 方莉姿 方娅楠 方忆梅 方江萍 方熙雯 方丹华 方芸萱 方靖瑶 方惠茜 方雨嘉 方花琪 方歆瑶 方尔柏 方梦洁 方水瑶 方柳萱 方梦璐 方醉倚 方檀雅 方曼纹 方林琳 方幽兰 方芳梨 方香怡 方紫珊 方傲珊 方君娜 方曼柔 方诗嘉 方倩雪 方欢馨 方雪雁 方雅静 方夏岚 方昕玉 方明美 方语蝶 方笑怡 方曼玉 方桑榆

求方姓带金字好听的女孩名字?

孩子起名是要根据生辰八字看五行命理的,你这样说,我很难回到,带金字的女孩的名字很多,你最好能根据孩子的生辰和姓氏起名。而且命理缺金不一定要用金或者是金字旁的字补充。希望你明白。

为什么感觉温州话那么独特?

上世纪八十年代末,在武汉求学的时候,有个武汉本地的方姓同学,很好的朋友,他的父亲是温州人。最早关于温州、温州人和温州话的有关信息是听这个同学讲的。因为对语言现象比较喜欢,所以也零零星星积攒了一些趣点。现就问题本身试作浅析,并将有些趣点进行分享。

01

温州独特的地理环境,是温州话方言独特的根本原因。如下图所示:

温州地处浙江省东南沿海,辖三区二[_a***_]六县,全市国土面积11787km2,总人口达760万.温州地形复杂,其中山地面积达78.2%,平原、江河、岛屿面积仅占21.8%。温州在地理上,既有山川、平原,又有海岛、湖泊,南部与福建接壤(闵人很多,闽浙风俗融合),就像是一个“瓯”,三面是山一面向大海,当中是平原,好像一个盛满了温州人民世世代代美好希冀的“饭碗”。

从温州的地形地貌不难看出,它基本处于被山海隔开的相对封闭状态。自古以来,由于地理屏障天然阻隔,从而形成了区域内沟通交流顺畅,而与外界语言发展不相同步,以至于两者表情达意慢慢差异增大,从而形成了比较独特的语言孤岛现象。

02

地理与方言,行政与官话,相互交织、互相影响,构建了语言DNA双螺旋结构体系

(一)一方面,一方水土,养一方人。古语讲,十里不同音,五里不同俗。同一区域人们用当地自己的语言发音体系交流,同一个字在不同区域内发音大相径庭的例子比比皆是,有时很多不同意的字,却发同一个音。在此,举几个例子:

001包括武汉以南的湖南,都是n、l互换的,普通话的”男男女女”,”蓝蓝的”,武汉话念出来就是LANlanlvlv和nannande。

003山东方言也很多,比如枣庄这个地方,一些字儿的发声跟普通话还是有差异的。典型的如”水”,枣庄话会念成”fei”(上声)。另外还有就是卷舌音和非卷舌音区分不大清楚,容易搞混等等。

为什么说一方水土养一方人呢?据说人群声带的发音跟风土、水质、地理、饮食、民俗甚至所从事的职业氛围息息相关。这些可以从天津话为嘛那么哏中作以类比,略见一斑。

004一个极端的例子。天津,北斜村,这里恰在等语线上,村子北由南运河引来的小河隔开,河东半操天津话,即阴平读低平调。而河西低平调突然消失变成静海话。

关于天津话是如何形成的,目前学术界主要有三种说法。其一,天津话是土著方言,是由静海话在声调发生演变之后逐步形成的;其二,民间传说天津第一批居民来自山西洪洞大[_a1***_]村,而根据有关资料,也确实发现天津许多早期人物籍贯为山西;其三,天津人是“燕王扫北”时从安徽迁移来的,因此天津话源于皖北。

还有一个重要规律,人的第二次变声期是声带发音固定关闭期,换言之,人在第二次变声后基本无法改变地域口音了,它跟着人一辈子。这也是学语言要尽可能趁早的道理所在。

(二)另一方面,古代统治阶级在行政实施过程中更需要语言的统一规范,这是正确表意、减少失误、提高效率的内在要求。

古代中国在其发展和传承过程中,总体上慢慢形成了以南方农耕文明、北方游牧文明为代表两大方言体系。单就两大方言体系内部分析,也是百花齐放,异彩纷呈。

(三)上述两个方面在相互矛盾中对立统一。方言的发展就如同放养般生长,满足人们日常沟通需要,并一代影响一代往下接力传递;官话则需要简单科学统一的标准,因此对方言必然进行规范限制和调整。所以,如果把方言比喻成放牧草原的牛羊,而官话则像极了圈入栏舍的牛羊。地理与方言、行政与官话的双重驱动与相互影响,需求驱动下,成为改变语言体系的双螺旋结构。

方言分区是不同语言的划分,有别于地理上、行政上的分区,不同方言可以同在一个地理区域内,同一方言也可以分布在不同的地理区域中。例如南方的闽方言通行于闽、粤、台、浙四省的部分地域,而在闽、粤两省之中,又分别有闽、客方言并存和粤、客、闽方言并存。行政管辖范围可以变更,方言区属却不可能在短期内随之更改,广东省的海丰、陆丰两县,大部分说闽方言,原隶属于说闽方言的汕头专区,近年来这两个县改属大都不说闽方言的惠阳专区管辖,可是海丰话和陆丰话仍属闽方言。不同方言之间的关系有亲有疏,必须对近亲和远邻有充分的了解,才能把不同的方言确切地归到适当的区属中。方言的分区要有不同的层次,根据亲、疏的程度把不同的方言划归不同的层次,最高的一个层次通常称做方言区。例如官话方言区、吴方言区、粤方言区等。同一个方言区中的方言又可以作第2层的区分,通常称做方言片或次方言,例如闽方言区的方言又可以分闽南方言片、闽东方言片、闽北方言片,莆仙方言片、闽中方言片等;吴方言区的方言又可以分为太湖片、台州片、温州片、婺州片、龙衢片等.必要时,方言的划分还可以有第3层次乃至第4层次.第3层次在“片”以下,根据同一片内方言差异的情况可分为若干小片。小片中的各个地点如果方言差异仍然存在,可以再区分为若干地点方言,一般叫做“点”。方言区分的四个层次就是:方言区—方言片—方言小片—方言点,不论是哪一个层次的方言,在分区中始终要从实际出发,判明亲疏关系。该分即分,可合便合。有的地方方言处在不同方言的过渡地带,特别是几种不同方言犬牙交错的地区,如闽、浙、赣[_a2***_]地区,鄂、湘、赣接壤地区等。方言现象复杂,一时不易确定归属的,只好承认它是过渡地带的方言,不必勉强划归哪一个方言区。

03

温州话,鬼子破译不了的语言

温州话,中国十大最难懂方言排名第一。俗话说会了不难,难了因为不会,相信温州人肯定不这么认为这个排名,这就跟几乎所有中国人都不会认为汉语是世界上最难学的语言一样。

江浙一带的人一定听过这样一句话:天不怕地不怕,就怕温州人乱讲话,说明温州话是多么的难懂。这里还有个典故:据说在抗日战争中,八路军部队相互之间联系由于保密需要,都是派两个温州人,进行电话或者步话机联系,而日本鬼子的情报部门,总是翻译不出这发音极其复杂的温州话,可以说当时的温州人就像美国大片中的风语者一样,为抗战胜利起到了相当大的作用。所以说温州话,是连日本鬼子都听不懂、比鬼子还鬼的的话,因此排名中国十大最难懂方言之首,可以说是顺理成章、实至名归。

04

看了03,是不是激起了想进一步了解温州方言的兴趣?总结起来,温州方言具备两个方面:一是与普通话相比,有时互为反义;二是有的字音与文字难对榫。

- 与普通话互为反义

比如“这座和尚寮有三退”,和尙寮是佛殿的俗称,温州人喜欢这样称之。此话是指佛殿的建筑结构,按国语而言,指具有三进的规模,但温州方言以退为进,称之“三退”。进与退,互为反义,恐怕温州话独创。

比如“他不近就回温州的”,不近,就是久或远。但温州方言“不近”表示快与近,从时间来说,他很快就回温州了;从距离而言,离温州很近了。若以国语来理解,风马牛不相及。

比如“饭要一餐一餐拨底”,这是说饭要一口字音与文字难对榫。吃进肚子。方言“拨底”与国语“吃进肚子”同义,问题是“餐”与“口”是两个不同的数量概念。餐可以说包括了许多口,不可能只一口,因此温州方言与国语在这一句话上构成了大与小、多与少的互为反义。

比如“那个光眼人推拿技术有一套”,盲人似乎有推拿的天赋,难怪大街上经常看到推拿者甘于表明自己是盲人,但温州人不称瞎子,往往以“光眼人”取而代之,瞎子与光眼人互为反义,这里应该还有一个避讳的因素,叫人家瞎子犯忌,称之光眼人就没有伤损残疾者自尊之嫌。

比如“这个人不怎么样”,按照国语的说法,这个人素质差,让人讨厌,只好摇头示意懒得提他。但用温州方言来说就不一样了,起码讲,这个人比上不足,比下有余,是不容贬低的。由此可见,同一句话以方言与国语来诠释反映了两种完全不同的评价。本地学校教师切莫用这句话写学生品徳评语,要不,歧义丛生,会引起误会。

此外,譬如“口舌”,因为舌按温州方言,与“蚀”(白读)谐音;温州人好经商,做生意蚀本是大忌,谁都企望大发其财,所以日常生活中居家商贾反其道而用之,不叫口舌而概叫“口近”了。“近”即赚的方言谐音。

还有某老人老态龙钟,说难听一点,近于行将就木,别人不会说他“快死了”或“差不多了”,而改口“该老人寿兮罢”。显然,这与长寿是互为反义的。再如,温州人所说的馒头,是指有馅的肉包、菜包或豆沙包等等,而没有馅的统称实心包;而国内几乎所有地方,有馅的叫包子,没馅的才叫馒头。这种互为反义的叫法,常常闹出笑话来。

- 有的字音与文字难对榫。

温州方言帶有浓厚的古汉语痕迹;由于它在现代汉语中不流行,有的温州方言字,如“囥”(藏)、“勼”(蹲)、“搝”(讨)等等,人们则不知如何写。但有些则不然,即方言与文字是一直流行并存的,只因人们腔款有异,以致音与字难对榫,或产生有音无字的错觉。这是由于温州人口的历史变迁、来源复杂,口语中掺杂的[_a3***_]多样化,故正宗的温州方言也就不正宗了。也有的,音虽无错,而字却以讹传讹而写错,属于对字义曲解所致。

经常听到有人在叫苦“我最近事情实在太多了,天天都忙不代”,云云。显然,这“代”字就费解。一天,我看几岁的小孙女在造句作业,就有“忙不迭”句。原来,这个“迭”一直在用,连小学生都会用,就因被温州人讲走音了而“失踪”。

某人讲究清洁卫生,家里收拾得“了了滞滞”。原来“了滞”二字是这样写的。分析一下其词义,清除、了结滞留在物面上的脏物,当然就是干净的本义了。但人们为什么不会写呢?道理就是上述所及被人讲“走音”了,不知道是何字。如果让郊区永强(今属龙湾区)那边的人读“滞”就对榫了,市区白读为“箸”,而他们念“迟”,就接近国语“zhi”(去声)了。

责怪某人做事拆滥污,讲话信口开河,就会用着“模须”这个词;或者对某事不可知,连一点影子都没有,也会用到这个词。土话不土,其实,这个词很优雅。“模”就是模样,“须”就是细微,但温州市区人可能会讲不会写。这是因为“模”,温州人白读为“磨”是没有疑义的,但是“须”念“丝”,方言与文字就背离了。还是瑞安人读准确,念“苏”,“模须”二字就对号入座,一清二楚了!

再如:这事蛮“得人憎”的,所以说不出口。若按方言写作“顶人贞”就牵强附会。之所以方言与文字有如此错位,就是因为“得”与“顶”音接近,“憎”与“贞”似属南腔北调之故,久而久之,人们腔款不一、积习难改而使然。可以肯定,这句话中,只有写作“得人憎”才能体现其准确涵义。

有些成语如“千丝百籐”(或牵丝扳籐),形容事物错综复杂或某人秉性啰唆,方言往往将“籐”念作“顿”,就造成音与字脱节了。再如成语“辗转反侧”是说明难以入眠、翻来覆去状,瓯海林先生在一书中按方言写为“翻转侧”,并以《诗经·关睢》中“辗转反侧”一语佐证之。窃以为,只有“翻转脊”才是方言的本来写法。是“脊”非“侧”,这并非读音问题,而是基于方言词义的内在要求。

不少人都因对词(字)义的曲解,音念对,字都写错。口头语“拜头”,邑人很作兴,但如何写没数,有的写成“板头”。粗究一下,这事值不得去求神拜佛,“冇拜头”就出来了。又如词语“淤青”是指身体某部位损伤因血淤而显青紫,却见一个郎中在病历上写上“乌青”,应属不确。有一次,一友与我讨论,认为“这个人”写作“此人”未达到方言的本义,应写“该人”(白读近似“个能”音)才对。我很赞同,这使白读与文字达到了最佳匹配。同理,以方言表示他或她、它等等,温州唯有乐清籍人士以“其”(白读相似“长”音)表述或书写,而显得方言与汉语的极致吻合。

有了以上这两个特点,难怨鬼子听不懂了。因此,保护方言,用好方言,谁胆敢冒天下之大不韪,欲犯我国家者,虽远必诛,坚决彻底消灭之!

温州古为瓯越地,温州话在古代瓯越语和瓯越文化中有举足轻重的地位,温州话是古吴语的继承者,是南吴语的代表,保留了很多的古语古音,比受官话影响的北吴语更古老,温州话又与古闽语、古楚语、古江东语有着密切的联系。 正由于温州方言独特,所以温州方言历来深受国内和国际学界的重视。有关温州话的研究,在汉语方言研究、汉语历史研究领域都具有重要地位。 正由于温州历史文化蕴积丰厚,经济发展模式独特,在国内外都很出名,加之来温外来务工者及在外温籍侨胞众多,国人及世界都希望能了解温州,了解温州方言。要和温州人打交道,更是不能不了解温州话。 但是,正由于温州话在语音、语法等各方面都有与众不同的特点,温州话才成为一种特别难懂的方言。就是沪、苏、杭、甬等同属吴语区的人也听不懂温州话,更何况非吴语区的人。难怪北方人有一句口头禅:“天不怕,地不怕,就怕温州人说温州话。”

温州话的确很特别!不只是感觉!

首先温州话太难懂。我感觉全世界是不是只有温州人才懂温州话。上学的时候总觉得英语难学,现在想想如果英语与温州话一样的话,岂非更难上手!

网上流传一个段子:说在抗日战争中,八路军部队相互之间联系由于保密需要,都是派两个温州人,进行电话或者步话机联系,而日本鬼子的情报部门,总是也翻译不出这发音极其复杂的温州话,可以说当时的温州人就像美国大片中的风语者一样。

笫二温州话的尾音硬了些,所以听起来不舒服。有句俗话说宁愿听苏州人吵架,也不听宁波人[_a4***_]。

苏州话历来被称为“吴侬软语”,其最大的特点就是“软”,尤其女孩子说来更为动听。当年邓丽君小姐在一次演唱会上说的几句苏州话让观众听得如痴如醉。

第三温州话听起来很像日语。特别对听不懂温州话的外地人来说,温州话的语音和语调真的像日语。

曾经有个笑话:一个浙江人在国外旅行时,前脚和家人说方言,后脚就被一东北人直接认成日本友人。

这需要考虑到相关的历史和地理因素和方言区的因素。首先,温州话从整体上讲属于吴方言区(目前普遍采用的汉语方言区域划分“七分法”:北方、吴、湘、赣、客、闽、粤),吴方言至今仍保着很多中古汉语时期(南北朝至宋)的发音及语法习惯(粤方言同样如此),这让今天大部分以北方方言(近古汉语发展而来的现代汉语)为母语的汉族人感到听懂十分困难;其次,地处浙江东南部的温州在古代为越人聚居区且靠近使用闽方言的福建,温州话不可避免地受到两者的影响,还夹杂了一些古越语和闽方言在内,因而即便同样使用吴方言的外地人听起温州话来也颇为困难。

温州话,是吴语的一种,亦被民间称瓯语,为中国温州市一带汉族本地居民所使用,属于汉藏语系-汉白语族-汉语-吴语-瓯江片-温州话,在发音、用词和语法等方面都与普通话有极大差别。温州话和北部吴语也无法沟通,属于南部吴语。

温州话(瓯语)可以根据其区域粗略地分为纯瓯语区、准瓯语区和半瓯语区三类。纯瓯语区说纯正口音,包括温州鹿城区、龙湾区、瓯海区、瑞安、永嘉、及乐清局部,人口2.0万。准瓯语区口音略有偏差,涉及文成、平阳、龙港,合计人口320万。半瓯语区涉及乐清95万余人、洞头4万余人,合计人口100万。温州话(瓯语)内部一致性很强,但地区差异性也很大,包括语音差异和词汇差异,以至于两种不同温州话之间的通话有时很吃力。温州方言的纷繁复杂程度可谓“三里不同调,十里不同音”。

温州话是源远流长的。赵元任《现代吴语的研究》提出吴语的科学定义,从此瓯语被确认为吴语的一个分支。王力《中国语文概论》将其列为吴语温台系。由中国社会科学院与澳大利亚人文科学院合编的《中国语言地图集》把吴语分为六片,瓯语为吴语瓯江片。温州话是南部吴语的代表方言。温州话与古闽语、古楚语、古江东语都有密切的联系,对研究汉语语音史和语言史都具有特殊的意义。温州是南戏的发源地,留传的南戏作品都含有不少温州话。由于南戏对元曲及元明小说的影响深远,学者们在注释考证这些作品时都需要大量引用温州话。瓯越在秦以前属“瓯越”,主体为“百越族”,说是吴越相通的古越语(属于侗台语),与齐国、楚国说的“汉语”不能通言。却与今日的侗语、壮语、缅甸掸语、越南京语及泰国泰语同源。现代温州话的常用口语中仍留有相当多的侗台语痕迹。公元前333年,楚国灭越,加强了对吴越的统治,直到公元前221年秦统一中国,历时1.2年。由于楚人在吴越的势力和影响,东楚方言与古吴越语相融合,形成了一种新的汉语——“江东方言”,吴语的直接祖先。唐代《慧琳音义》把江东一带所说的方言合称为“吴楚之音”。

温州话中较古老的词汇,大多可以追溯到“江东方言”,亦是温州话中白读系统的主要来源。秦汉时期,汉人对吴越地区正式开拓,但浙南、福建仍是越人天下,越人建立的东瓯国与闽越国一直处于独立状态。虽然汉武帝时东瓯国“举国徙中国,乃悉举众来,处江淮之间”,但迁走的仅限瓯越的王族与豪强。期间来自汉语的借用词越来越多,不过瓯越方言的主要词汇仍是侗台词语。“江东方言”六朝时期开始分为“吴语”和“闽语”。温州从东汉至公元323年建郡一直属会稽郡,据东晋郭璞的记载,瓯越人应从六朝开始说古吴语。因与闽语区接壤,温州话中也保留了较多与古闽语相同的特征。唐宋时期,几次大规模的移民潮,尤其是南宋迁都后,温州汉人大量[_a5***_],***从中原带到瓯越的正统汉文化对当地汉语方言进行了同化,中原方言在温州话中留下了文白异读的特点。广义的温州话还包括温州地区的各种吴语或闽语方言。同时,由于地理区域的限制,温州方言内部存在的差异性,也足以让一个地地道道的温州人犯懵。到此,以上就是小编对于方姓起名大全女孩名字大全的问题就介绍到这了,希望介绍关于方姓起名大全女孩名字大全的3点解答对大家有用。

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。

转载请注明出处:http://www.abagam.com/post/92832.html